Nützt es – oder schadet es? Was ist gut für mich? Was will ich überhaupt? Solche Fragen sind nicht so einfach zu beantworten, wie es scheint. Denn ihr Ausgangspunkt ist dieses Ich – aber wer ist dieses Ich eigentlich? Kann ich mich selbst spüren, spüren, was mich ausmacht, auch meine Grenzen wahrnehmen, die mich definieren?

Dieses innere Gespür – das Gefühl für mich selbst – ist entscheidend. Denn es ist die Grundlage dafür, dass ich unterscheiden kann: das Klare vom Unklaren, das, was mir dient, von dem, was mir schadet. In no2DO ordne ich Li, das Feuer, dem Dünndarm zu, jenem Organ, das nach den klassischen Texten der chinesischen Medizin genau diese Trennung vollzieht und das Reine vom Unreinen trennt. Wobei das Unterscheidungsvermögen nicht nur die körperliche Ebene betrifft, sondern auch das Denken und Fühlen.

Was ist also gut für mich? Was will ich überhaupt? Je besser ich mich selbst kenne, desto klarer wird meine Urteilsvermögen. Und je besser meine Unterscheidungsfähigkeit ist, desto handlungsfähiger werde ich. Denn dann kann ich meine Kräfte auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist.

Leider ist nicht immer alles klar und einfach zu unterscheiden Manchmal wiederholen sich Situationen und ich verstehe nicht warum. Oder ich treffe nach bestem Wissen und Gewissen Entscheidungen, die dann doch nicht zum gewünschten Ergebnis führen. Oder was ich für „gut“ hielt, war es am Ende doch nicht. Woran liegt das?

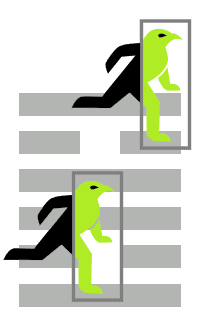

Vielleicht, weil jede Unterscheidung nur vorläufig ist. Wir entscheiden auf der Grundlage begrenzter Informationen, vielleicht mit ein paar Erinnerungen im Gepäck, glücklichen oder unangenehmen. Wir tun, was wir können, aber wir wissen nie alles. So treffen wir eine erste Einschätzung (Li, das Feuer) und gehen damit in die Welt, beginnen zu handeln, allein, mit anderen (Sun, der Wind / Baum). Bis die Welt uns schließlich antwortet (Dui, der See), durch Rückmeldungen, durch Spiegelungen.

Diese Rückmeldungen können schmerzhaft sein. Denn, seien wir ehrlich: Wir neigen dazu, uns selbst etwas vorzumachen. Wir belügen uns, verschließen die Augen, malen uns die Welt schön. Und wissen insgeheim oft nur zu gut, wo wir wirklich stehen. Wenn wir es zulassen, kann die Umwelt als Spiegel unser Lehrer sein. Nicht, indem sie uns belehrt, sondern indem sie uns unsere blinden Flecken aufzeigt.

Damit wir für die nächste Runde (Li, das Feuer) gewappnet sind. Weil wir dann wieder prüfen, dabei die neuen Erfahrungen berücksichtigen, alles, was wir bisher geglaubt haben mit dem vergleichen was wir jetzt neu erfahren haben.

Letztlich ist jede tiefe Erkenntnis das Ergebnis eines langen Prozesses, einer beharrlichen und wiederholten Auseinandersetzung mit der Realität. Wir können an der Wirklichkeit haften, wie das Feuer an dem Gegenstand, das es verbrennt. Die Wirklichkeit ist unser persönlicher Resonanzraum, ein Ort des Abgleichs, an dem wir lernen, immer genauer zu unterscheiden. Und uns in diesem Prozess selbst immer besser kennenlernen. Und vielleicht auch unsere innere Haltung verändern. Denn sie ist das einzige, was wir wirklich verändern können.

Fallstudie

Ein Nutzer hat folgendes Anliegen: „In meiner derzeitigen beruflichen Situation gibt es eine Person, von der ich nicht genau weiß, inwieweit ich mich auf ihre Unterstützung verlassen kann… Die Befragung… [ergab] Hexagramm 30 – das Haftende.“

Wie finden wir heraus, wie – und ob – jemand zu uns steht? Ein Weg ist, sicherlich es einfach auszuprobieren. Wenn nicht allzu viel auf dem Spiel steht, wenn die möglichen Verluste erträglich sind, dann kann man es einfach einmal drauf ankommen lassen. Ansonsten lohnt es sich vielleicht, ein wenig nachzudenken…

Die Kollegin ist offenbar schon länger im Umfeld des Nutzers. Gibt es eine Vorgeschichte? Wenn ja: welche? Eine des Wohlbefindens? Eine des Unbehagens? Die Antwort auf die Frage, ob der Nutzer mit der Unterstützung der Kollegin rechnen kann, liegt im Destillat aller Erfahrungen, die der Nutzer bereits mit ihr gemacht hat.

Der Haken an dieser Art der Analyse ist, dass wir uns oft und gerne selbst belügen. Wir verschließen die Augen vor den Realitäten, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Aber wenn wir ehrlich sind, wissen wir, was Sache ist.

Weitere Fragestellungen zu Hexagramm 30

- Eine Nutzerin fragt: „Wie komme ich da wieder raus?“ Die Antwort des I Gings lautet 30 – das Haftende.

- Ein Nutzer fragt: „Wie wird das Gespräch mit K. verlaufen?“

Exkurs: I Ging und Psychoanalyse

Hexagramm 30 – das Haftende

Schlagworte: Grundstrukturen der Psyche | Das Unaussprechliche, Traumatische | Symbolische Form des Realen

Im Denken von Jacques Lacan ist das Subjekt in ein dreifaches Register eingebunden: das Symbolische, das Imaginäre und das Reale. Diese drei Bereiche sind keine innerseelischen Instanzen wie bei Freud, sondern strukturelle Ordnungen, in denen sich das Subjekt bildet und bewegt. Das Symbolische umfasst Sprache, Gesetz und soziale Ordnung und schafft Kohärenz und Differenz. Das Imaginäre verweist auf Bilder, Spiegelungen und Selbstidentifikationen und auf die Illusion von Ganzheit. Das Reale schließlich bezeichnet all das, was sich beiden entzieht: das, was nicht in Sprache gefasst werden kann, was stört, unterbricht, entgleitet, traumatisch wirkt.

Das Reale erscheint nicht als „Ding an sich“, sondern als Bruch, als Irritation, als das, was nicht aufgeht, nicht passt, nicht integrierbar ist. Es zeigt sich nie unmittelbar, sondern immer erst im Moment der Differenz: dort, wo sich ein Bild als unzutreffend erweist, wo das Erkennen ins Stocken gerät. Es ist jener Ort der Erfahrung, an dem die Symbolisierung scheitert, die Sprache stockt, der Sinn sich verweigert und sich eine traumatische Leerstelle auftut.

Lacan nennt das Reale das „Unaussprechliche“ oder das „Unmögliche“: eine Leerstelle in der symbolischen Ordnung. Man kann das Reale als eine Störung der Wahrnehmung lesen, die aber, gerade dadurch, dass sie die Wahrnehmung stört und sich der symbolischen Fassung entzieht, zur Erkenntnis zwingt. Das Reale wirkt wie ein Fremdkörper im Feld des Sinns und fordert dadurch das Subjekt zur Auseinandersetzung heraus.

Licht, Differenz, Erkenntnis – das sind die Grundbewegungen psychoanalytischer Arbeit. Und so lässt sich auch mit dem Realen arbeiten. Erkenntnis wird möglich – nicht trotz, sondern gerade wegen des Störenden. Denn nicht dort, wo alles klar und benennbar ist, sondern dort, wo Licht und Schatten sich berühren, beginnt das Denken, entsteht Erkenntnis.

Genau hier setzt die Psychoanalyse an: bei der Frage, was sich der Deutung entzieht. Was kehrt wieder ohne verstanden zu werden? Welche Symptome tauchen auf, die ich nicht begreife? Denn Symptome sind in Lacans Theorie Spuren des Realen, sein symbolischer Abdruck. Sie sprechen eine Wahrheit aus, die anders nicht zur Sprache kommen kann, sich aber dennoch zeigen muss.

Denn das Reale mag sich der symbolischen Ordnung entziehen, sucht aber dennoch nach Ausdruck. Nicht als Mitteilung im klassischen Sinne, wohl aber in Formen poetischer, brüchiger, mehrdeutiger Artikulation. In Träumen, Versprechern, Kunstwerken, in Gedichten, Ritualen – und eben im Symptom: als Riss in der Ordnung, als Spur, als Indiz, als Manifestation des Unfassbaren.

Die Übersichtsseite zu diesem Hexagramm finden Sie hier:

https://www.no2do.com/hexagramme/787787.htm